그림자들의 섬

김무엽

과거 독재의 부속품이 아니라 인간임을 주장했을 때 빨갱이로 매도됐던 시절이 있었다. 노동운동 역시 그러한 것들 중에 하나였다. 하지만 그것은 인간이 인간됨을 되찾으려는 투쟁이었다. 노동권을 위해 자신의 몸까지 제물로 내어놓았던 끝에 인간은 그것을 쟁취하고야 만다.

하지만 그것은 끝이 아니었다. 보안이 아무리 철저해도 크래커가 그것을 뚫어내는 것처럼 기득권자는 노동권을 주장하는 이들을 효과적으로 차단하는 기술을 끊임없이 고안해냈다. 기술의 정점은 바로 이간질, 즉 내부의 결속력을 약화시키는 것이었다.

정규직과 비정규직. 비해고자와 해고자. 기득권자를 상대로 벌였던 투쟁은 이제 정규직과 비정규직, 비해고자와 해고자의 싸움으로 치환되고 말았다. 쌍용차와 한진중공업 등으로 대표되는 일련의 사건이 해결될 수 없는 이유다.

기득권자는 외딴 곳에 '섬'을 만들어놓고 자신이 부려야한다고 믿는 인간의 일부를 해고라는 수단으로 그곳에 격리시킨다. 해고자들이 저항이라도 할라치면 법을 동원해 손해배상소송을 벌이거나 언론에게 광고를 흔들며 저들을 '국가경제를 망가뜨리는 파렴치한'으로 몰아가라고 명령한다.

비해고자들은 미안함뿐이지만 '산 사람은 어떻게든 살아야지'라는 절대명제 앞에 무기력하다. 그리고 시간이 흘러갈수록 미안함은 옅어지고 짜증만 그 세를 넓혀간다. 기득권자는 해고라는 배제의 수단을 통해 비해고자를 결속한다. 해고자를 끊임없이 양산하고 해고자들의 삶을 파괴하면서 두려움을 심는다. 이는 결국 해고자와 비해고자의 연대를 파괴한다. 여기에 국가경제를 망가뜨리고 자신의 잇속만 챙기는 파렴치한이라는 제3자의 손가락질은 덤이다.

해결되지 않는 지난한 투쟁에 지치고 책임져야만 하는 피붙이가 눈에 밟히는 지경에 이르면, 하나둘씩 그림자들의 섬을 떠나기 시작한다. 남아있는 자의 고립감은 격화된다. 격화는 극단적인 선택을 촉발한다. 해고자들의 자살은 그래서 악순환을 반복한다. 하지만 아비규환에서도 두려움을 이미 알아버린 자들은 무감의 가면을 뒤집어 쓸 수밖에 없다.

한진중공업과 쌍용차 해고노동자, 밀양 송전탑 반대주민, 세월호 유가족 등은 상징적인 사례일 뿐이다. 알려지지 않았지만 분명히 존재하는 고립된 섬이 수없이 많다. 대부분 그들이 누구인지, 어떤 삶을 살았는지 궁금해 하지 않는다. 언론에서 떠들어대는 것만 듣고 판단할 뿐이다. 하지만 그들에게로 더 깊숙이 들어가지 않고서는 그들이 왜 지난한 싸움을 계속하고 있는지 이해하기 힘들다.

그들이 투쟁하는 것은 자신이 평생을 바친 곳에서 다시 일하고 싶다는 애정의 발로다. 인간 이하의 대우를 받으며 살 수 없다는 절규다. 하지만 섬에 갇힌 자들의 절규는 제대로 들리지 않는다. 이들은 결국 그림자처럼 우리의 가장 가까운 곳에 있지만 아무도 주목하지 않는 존재가 되었다. 그림자들의 섬은 그렇게 만들어졌다. 영화 <그림자들의 섬>은 그들의 애정과 절규의 기록물이다.

'2015 제6회 부산평화영화제 > 관객 리뷰' 카테고리의 다른 글

| 공식경쟁1 <퍼스트 댄스> (0) | 2015.05.26 |

|---|---|

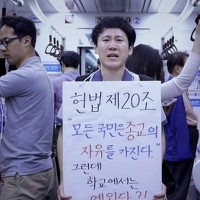

| 공식경쟁2 <미션스쿨> (0) | 2015.05.26 |

| 공식경쟁2 <미션스쿨> (0) | 2015.05.26 |

| 공식경쟁2 <미션스쿨> (1) | 2015.05.26 |

| 공식경쟁4 <오래된 희망> (0) | 2015.05.26 |